Seminario interinstitucional de enfoques alternativos y críticos para el desarrollo comunitario

Descripción

El seminario interinstitucional de enfoques alternativos y críticos para el desarrollo comunitario es un proyecto permanente que busca integrar aprendizajes hacia un enfoque interdisciplinario y territorial entre los participantes. Se propone para su operación a la modalidad mixta y con una frecuencia mensual en el que participan actualmente siete instituciones de la región sur-sureste: Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable (CIDES), Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Universidad de la Sierra Juárez (Unsij) y Universidad Politécnica de Chiapas (Upch).

Estas instituciones se encuentran interesadas en la conformación de una red académica de apoyo e intercambio de experiencias y aprendizajes para la transformación regional de las comunidades locales desde la promoción del acceso universal al conocimiento y la promoción de los principios de interculturalidad, justicia social, equidad, igualdad, solidaridad, sustentabilidad, paz e inclusión.

El seminario tiene como punto de partida la necesidad del impulso de propuestas prácticas y formativas para alentar la coproducción del conocimiento a nivel técnico-científico institucional y comunitario en México, con particular interés en las comunidades rurales e indígenas, y para llevar a cabo acciones de conservación, restauración, uso y provechamiento de los ecosistemas, de los recursos naturales y de la biodiversidad desde una perspectiva de sustentabilidad, interculturalidad y justicia socioambiental. Además, se promueve como un espacio de discusión sobre los enfoques alternativos y críticos que se piensan hoy para el desarrollo comunitario, tales como las economías social y solidaria, circular y ecológica, así como campos como la educación popular, el desarrollo sustentable, la cultura de paz, entre otros.

Algunos de los aspectos que sirven como punto de partida para el grupo proponente es considerar que el desarrollo de cualquier proyecto enfocado al bien comunitario debería considerar el uso racional del suelo y para poder situar las limitaciones de esa racionalidad e insta a valorar aspectos diversos puestos alrededor del tema medio ambiental, social-cultural y económico, por lo que el enfoque multi, interdisciplinario e intercultural del seminario es característico y esencial.

En materia medio ambiental, significa valorar la importancia de la resiliencia ecológica derivada del uso e impacto de las actividades económicas de la flora, fauna y recursos hídricos, particularmente en cuencas, entre otros (Ramírez, 2020). Es decir, llevar a cabo tareas de gestión del territorio, gestión del agua, gestión de la energía, gestión de los residuos y conservación de lo medio ambiental.

En lo cultural, puede ilustrarse la dimensión y proyección espacial pensada como elemento definidor de la identidad cultural (Vásquez, 2019). Pero también en la protección de lo patrimonial y en la diversidad cultural y su importancia para la paz y la justicia como valores comprometidos en el bien común.

Mientras que en lo social implica mecanismos que permiten una valoración objetiva del impacto en el entorno de las poblaciones y en su relación general con la naturaleza y de la huella ecológica, además, de impulsar la gobernanza en los pueblos y la legalidad en las decisiones del Estado para el uso del espacio. Pensemos, por ejemplo, en el señalamiento y localización de infraestructura básica para la empresa comunitaria (Vásquez, 2019), y otros aspectos que pueden reconfigurar las interacciones humanas en el espacio ocupado. Y también implica evaluar la contribución al desarrollo local y situar la relación de cada proyecto con el bienestar de la comunidad.

De acuerdo a Pérez (2019) los espacios territoriales deben ser vistos como un bien común o bienes públicos, por lo que los modelos de desarrollo del tejido territorial deben integrarse al entorno y adherirse a las dinámicas socio-territoriales existentes a modo de no provocar división o segregación socio-espacial o contraponerse a otros proyectos de desarrollo local o de menor tamaño encaminados a recuperar espacios que admitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes y no al despojo territorial (desalojo, expropiaciones y uso de la fuerza pública). Esto particularmente cuando el espacio comunitario es propuesto para mega proyectos. Pérez (2019), en esos casos, sugiere legitimar el desarrollo de un megaproyecto con la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones y señala que en muchas situaciones los megaproyectos pueden derivar negativamente en desigualdad, gentrificación, exclusión y privatización del espacio, por lo que insta a la planeación urbana como estrategia que prevenga tales consecuencias indeseables.

En contra punto Cruz, desde 2008 ha advertido y advierte (Cruz 2022) de la necesidad de que los procesos de participación ciudadana sobre todo de indígenas y sus pueblos se apeguen a parámetros internacionales para lograr que la participación de la ciudadanía no solo sirva para legitimar proyectos y megaproyectos que afectan sus entornos ecológicos y ambientales, sino para realmente lograr acuerdos equitativos e incluyentes. En este sentido la misma autora advierte que la participación indígena en el diseño de consultas es uno de esos estándares internacionales, sin descartar que otros sectores de la población también tienen el mismo derecho y pueden aprovechar el modelo de consulta indígena. Por ello para Cruz (2008) el movimiento indígena mexicano ha sido la punta de lanza de los derechos humanos en México.

En lo económico el desarrollo de un mega proyecto implica valorar la inversión, su rentabilidad y su pertinencia ecológica y culturalmente adecuada. Asimismo, remite a la posibilidad de fortalecer la economía local a partir de la producción de bienes y servicios, además de una mayor oferta de empleo y mejoras en la generación y apropiación de infraestructura tecnológica y comunicativa del espacio regional que acoge este tipo de desarrollos, ya que como se ha advertido con la energía llamada limpia no garantiza que la distribución de la riqueza sea equitativa (ver Energías Limpias y Contratos Sucios https://www.connectas.org/especiales/energia-limpia-contratos-sucios/). Se trata de viabilidad económica, pero también de atender las desigualdades estructurales, de promover la prosperidad local y la equidad.

En general, el desarrollo planificado conlleva preocupaciones diversas sobre la proyección del espacio y significa replantear las políticas públicas en el territorio a fin de facilitar su gestión en aras del bienestar social de los pueblos (Ramírez, 2020). Pero esta tarea es compleja, pues toda actividad productiva humana compromete los recursos medio ambientales, supone un aumento paulatino de demanda de consumo y deja una huella ecológica, además de crear la posibilidad de exceder la capacidad de carga del ecosistema en donde se desarrolla tal actividad (Ramírez, 2020), además de reconfigurar el espacio y sus representaciones y relaciones sociales.

El sur de México se transforma rápidamente. Tras la pandemia del 2020 el fenómeno near shoring prospectó sobre el territorio mexicano la relocalización de suministros para la empresa global y el planteamiento de la conectividad comercial desde diferentes puntos geográficos, dando pie al impulso de mega proyectos de Estado tales como el corredor inter oceánico y el tren maya. Estas proyecciones en materia de desarrollo han dado pauta a nuevas discusiones sobre la justicia y la equidad social, no sólo relativas a la distribución de las riquezas sino al cambio de patrones productivos y a una preocupación más álgida por los grupos vulnerables, particularmente en espacios territoriales donde la ruralidad y las comunidades indígenas pueden pensarse como una constante, como es el caso del sureste mexicano.

Orozco e Irezabal (2021) afirman que las organizaciones sociales de base social y campesina, particularmente las situadas en territorios que han vivido marginación y exclusión sistémica, (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, por ejemplo). Estas poblaciones son las que afrontan mayores desafíos para sobrevivir en una economía global dominante. En tanto que Tapia et al (2017) señalan la importancia del territorio en los planteamientos de desarrollo local y transformación para los sistemas productivos, pues se distingue por el interés humano sobre el capital, la distribución económica justa de beneficios entre socios con base al trabajo y no al capital aportado, la gobernanza, la libertad de adhesión, la autonomía y la personalidad jurídica. Y, en general, se destaca por gestar formas diferentes de producir y consumir bienes y servicios (Coraggio, 2021).

Nagao y Álvarez (2022) también señalan que el desarrollo en el siglo XX, a partir de la década de los 90’s, ganó un enfoque territorial en donde la planificación intrínseca al tema tiende a una mayor participación social y al análisis de las políticas públicas, lo que redunda en metodologías bottom up (de abajo hacia arriba), pactos institucionales y democracia local. Estos mismos autores señalan como precedentes de gran influencia como política de desarrollo territorial en América Latina el modelo económico italiano Terceira Itália y el programa europeo Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale, los cuales tuvieron auge en la década de los 80’s y 90’s del siglo XX, y debieron su éxito al interés colectivo, la cooperación y solidaridad local de las acciones económicas planificadas, la buena gestión del conflicto (cultura de paz) y al enfoque bottom up de éstas para su propio desarrollo (Nagao y Álvarez, 2022).

En el escenario de esas tendencias emergen enfoques de desarrollo comunitario alternativos y críticos encaminados a gestar sociedades que alberguen “sentidos colectivos e igualitarios”; para proteger “la fertilidad de la Tierra y de sus huéspedes”. También como forma de resistencia “al desmembramiento de lazos sociales” y para “seguir construyendo experiencias humanas” (Calle y Álvarez, 2019: 12).

Estos enfoques plantean asimismo un necesario equilibrio medio ambiental en el hacer de la empresa, buscando la distribución justa de los beneficios en ella, incluyendo la posibilidad de un intercambio comercial más justo (Quispe, 2020), es decir, una economía sostenible. Y muchos de ellos amplían su mirada desde la interlocución de las disciplinas en una aproximación que abre el diálogo a todas las experiencias formativas y disciplinarias y a todos los tipos de conocimientos que deriven en la sostenibilidad de la vida y su disfrute. Indudablemente son elemento fundamental en este diálogo los actores sociales: campesinos, indígenas, sector popular, que a través del enfoque de la educación popular se busca dar diálogo de saberes horizontal.

Próposito

Propiciar el diálogo comunitario, académico e investigativo para la comprensión de enfoques críticos y alternativos para el desarrollo comunitario.

REGISTRO VALIDADO

AEC-001/2025, por el Departamento de Educación Continua de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, con fecha de 9 de enero de 2025.

COORDINACIÓN GENERAL

Dra. Nelly Eblin Barrientos Gutiérrez

Investigadora por México comisionada

COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. Amín Andrés Miceli Ruiz. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach, Facultad de Artes).

Dr. Domingo Gómez López. Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Dra. Elisa Cruz Rueda. Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Dr. Juan José Bedolla Solano. Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA).

Dra. María Jane Rivas Damián. Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, A.C. (Cides).

Dr. Mario Enrique Fuente Carrasco. Universidad de la Sierra Juárez (Unsij).

Dra. Nelly Eblin Barrientos Gutiérrez. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti- Cesmeca).

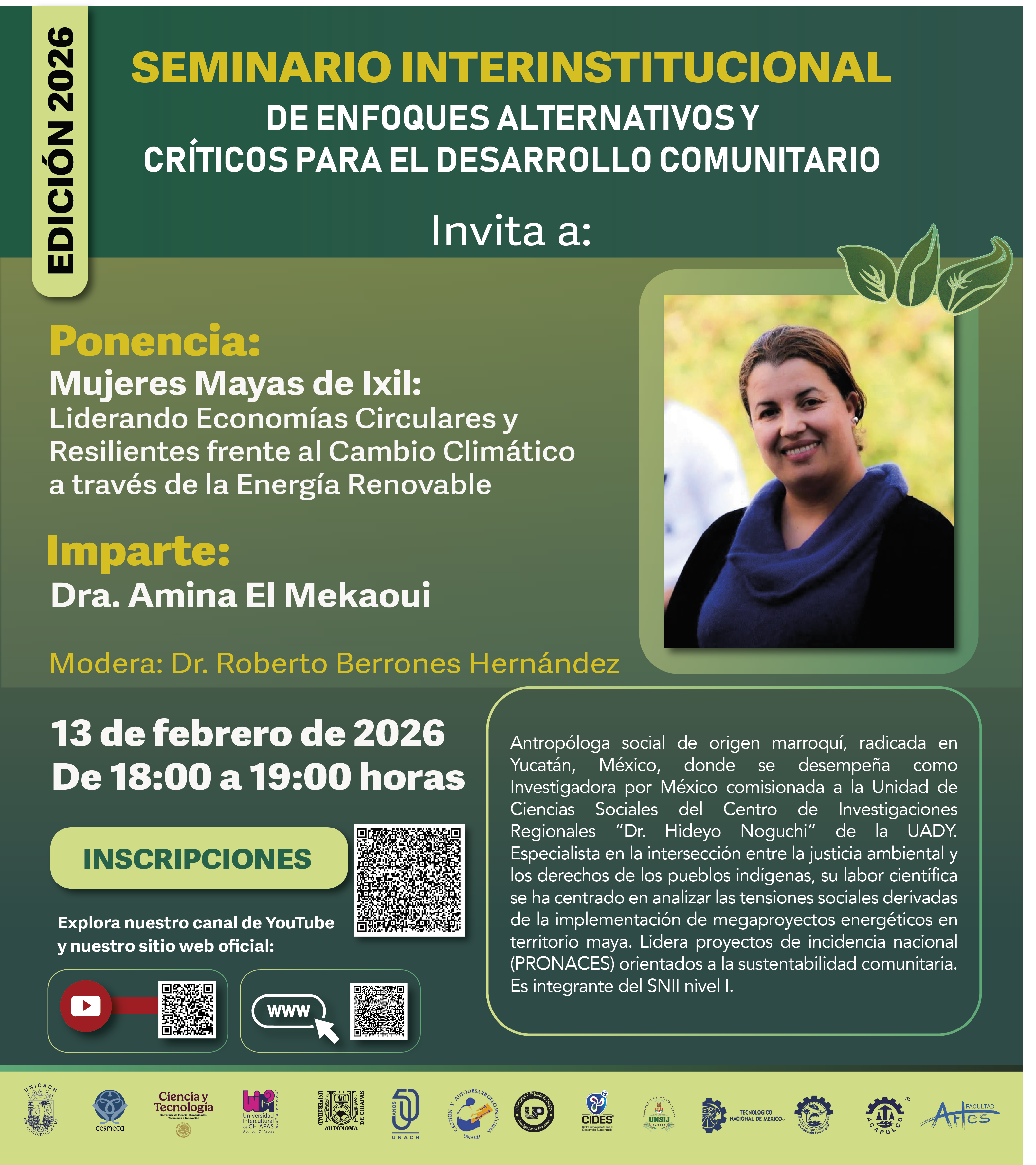

Dr. Roberto Berrones Hernández. Universidad Politécnica de Chiapas (Upch).

CORREO DE INFORMES

PÁGINA YOUTUBE

https://www.youtube.com/@SeminarioInterinstituciona-EAC